- Accueil

- Lieu des ateliers

- Ecrire et faire vivre l'écrit

- Les ateliers d'écriture créative

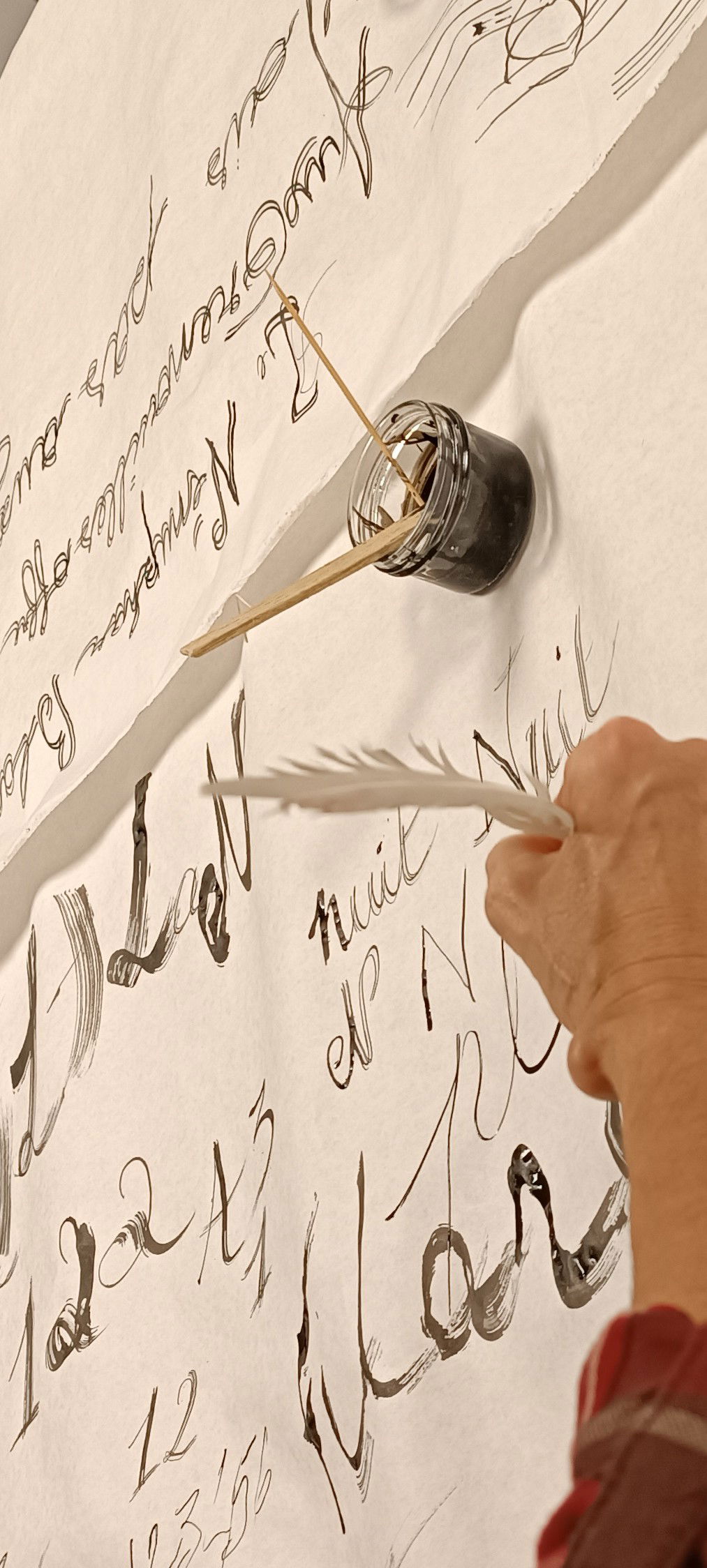

- Les ateliers de gestuelle graphique

- Les ateliers de diction

- Àgenda

- Ateliers d'écriture

- À propos

- À propos

- À propos

- À propos

- PROJETS 2025 - 2026

- À propos

- dans les coulisses du spectacle

- Témoignages

- À propos

- retour sur images

- Retour sur images

- retour sur images

- retour sur images

- À propos

- du texte écrit au texte lu : faire vibrer les mots

- Galerie

- Galerie

- À propos

- Galerie de photos "déambulation de mots à Taussat"

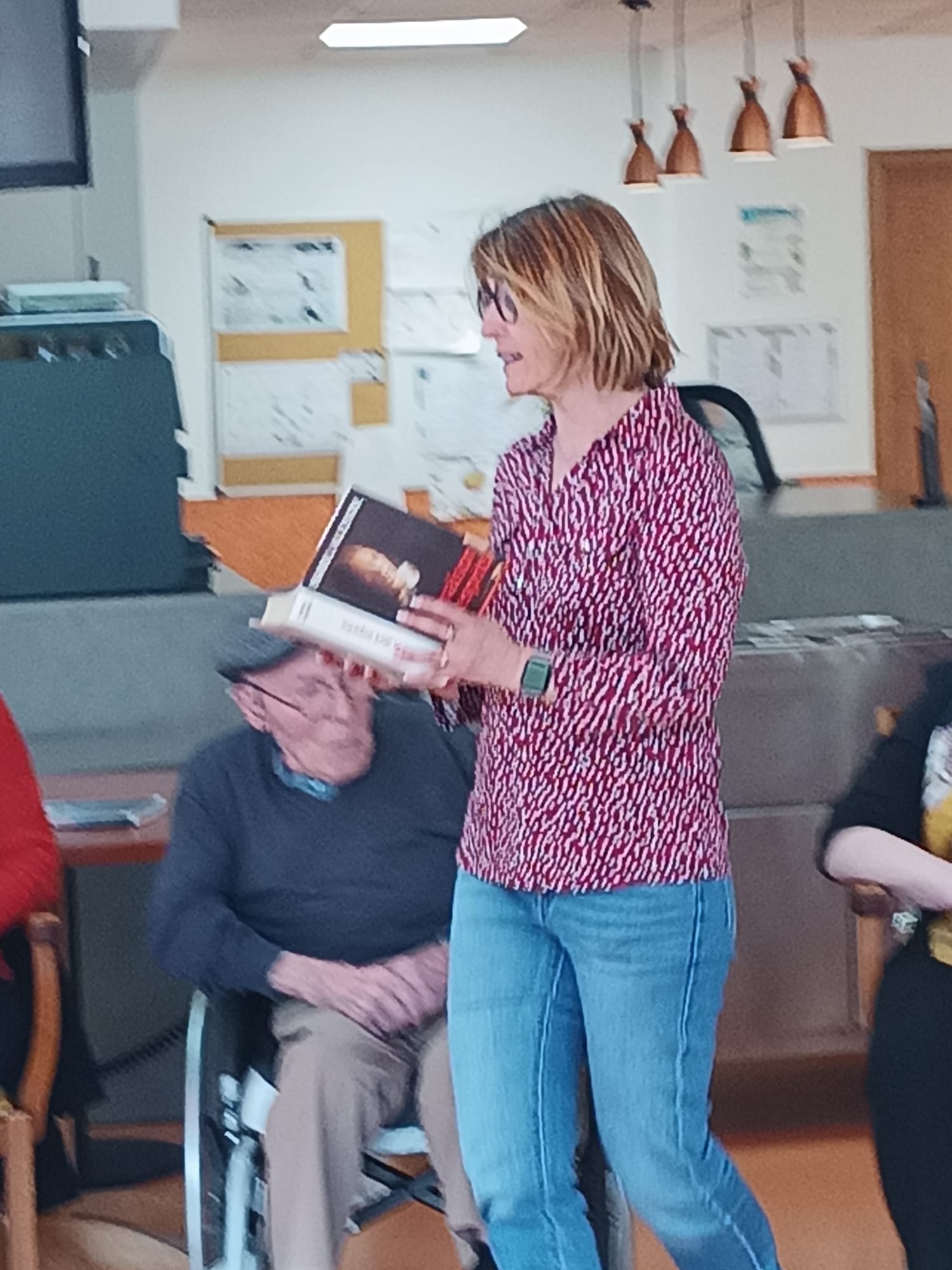

- Lectures en EPHAD

- Retour en images lectures en Ephad

- Recueil de nouvelles

- Nouvelles extraites du recueil

- Printemps des poètes 2024

- Textes écrits et lus par les participantes

- La tempête

- LA Grâce

- Lectures au Jardin de Lanton

- Galerie

- Galerie

- Lectures Café Jardin 2024

- Galerie

- Textes lus au Café Jardin de Lanton

- TEXTES LUS AU CAFE JARDIN DE LANTON

- TEXTES LUS AU CAFE JARDIN DE LANTON

- L'écriture dans tous ses états

- Récits sur le thème "se raconter"

- récits sur le thème "se raconter"

- récits sur le thème "se raconter"

- Récits sur le thème du "trésor enfoui"

- Récits sur le thème du "trésor enfoui"

- récits sur le thème du "trésor enfoui"

- Récits sur "la bouteille à la mer"

- Écriture en résidence par Annick

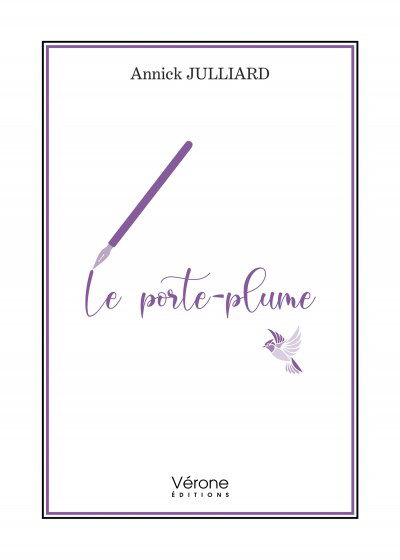

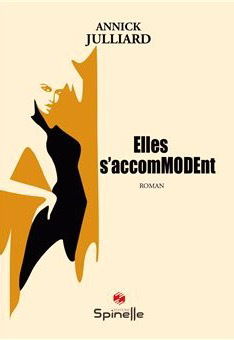

- Romans écrits par Annick Julliard

- De la céramique à l'écriture

- La démarche de création par Émilie

- Processus de fabrication

- Galerie

- L'oeil de la photographie par Lucile

- Galerie

- explorer toutes les techniques pour une plus grande satisfaction...

- Concours de nouvelles 2023

- Concours de nouvelles 2023

- Lecture Publique 12 décembre 2023

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- NOUVELles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Nouvelles

- Contact

La littérature

dans

tous ses états

contact :

atelierslitteraires@gmail.com

(+33) 06 75 47 80 62

site administré et mis à jour par Jean-François Sabourin

association culturelle

adhésion annuelle à l’association : 10 €

cotisation anuelle pour participer

aux différentes activités : 50 €

Les ateliers se tiennent

dans les locaux de la

Maison des Associations

de Lanton

25 avenue David De Vignerte

les mardis de 9 h 15 à 12 h 15

les mercredis de 17 h à 20 h

les jeudis de 10 h à 12 h

(hors périodes

de congés scolaires)

et faire vivre l'écrit

Trois ateliers vous sont proposés

sous l’impulsion de Pascale, Patricia et Jean-François

qui partagent et transmettent leurs savoirs

et des savoir-faire pour le plaisir d’écrire

et de se découvrir.

- Les ateliers d’écriture (Jean-François)

- Les ateliers de diction et de mise en voix (Pascale)

- Les ateliers de gestuelle graphique (Patricia)

Ces ateliers s’adressent à tous

écrivains débutants ou confirmés

et se veulent avant tout des moments d’échanges

dans la bonne humeur et le respect de chacun.

Vous voulez apprendre, vous voulez transmettre,

alors… poussez la porte de ces ateliers selon votre choix,

vos attentes et vos envies.

Les ateliers d'écriture créative

La démarche

Les propositions d’écriture sont des dispositifs qui stimulent l’imaginaire. Ainsi, les contraintes libèrent l’écrit et facilitent l’apprentissage de procédés et techniques narratifs, poétiques et stylistiques. L’atelier d’écriture est un moyen de mettre en pratique une démarche d’écrit. Il permet de développer les compétences d’une façon différente, ludique et conviviale. L’atelier est le lieu du passage, de la transmission d’une expérience particulière de création. C’est aussi un lieu et un moment d’expérimentation en groupe. Il met en avant le processus d’écriture : on essaie, on coopère, on questionne, on décortique, on fabrique des textes, on joue avec les mots, on découpe la narration, on façonne des personnages dans un véritable laboratoire d’écriture. C’est à travers la pratique et l’expérimentation que chacun développe son savoir-faire.

La méthode

Un atelier d'écriture créative c’est un lieu de rencontre avec l’univers de l’Autre tout en se re-connectant à son propre univers (sensible, créatif). Un espace où les participants sont invités, à être, à apprendre et à explorer ensemble, non pas chacun isolé, mais relié aux autres dans une démarche constructive et bienveillante. Chaque « écrivant » est sollicité pour produire du texte, le partager par des lectures et le faire évoluer. Les notions littéraires (procédés narratifs, jeux linguistiques, effets stylistiques, construction syntaxique, etc.) sont abordées sous un angle pratique et concret selon une éthique éditoriale et pédagogique basée sur le respect du rythme de chacun.

L'animation

Jean-François Sabourin, auteur, chroniqueur littéraire, formé à la pratique des ateliers d'écriture créative à l'Aleph à Paris et aux techniques de l'OuLiPo (OUvroir de LIttérature POtentielle), anime ces ateliers par la pratique d’écriture sous contraintes linguistiques. L’écriture créative pour "désapprendre" à écrire !

est à l'écriture

ce que le chant est à la parole.

"Par les connaissances diverses qu’elle requiert, par la dextérité et la sûreté du geste qu’elle implique, par la créativité qu’elle stimule, la calligraphie a plus que jamais sa place dans le champ de l’expression graphique, plastique, artistique contemporaine…"

Dans cet atelier, sous l'impulsion de Patricia, les participant(e)s sont invité(e)s à partir à la rencontre de leurs propres écritures graphiques, volontaires, intentionnelles...

Par le geste et la trace exprimer, appuyer visuellement l'intention, l'émotion d'un mot (ou tout son contraire !), donner (une autre) vie aux mots...

Sûreté du geste, maîtrise de l'outil, entraîner son corps, son épaule, son bras, son poignet, sa main qui maîtrise l'outil.

De l'encre noire, des lamelles de cageots biseautées sur du papier de verre... suffisent à donner vie à cet art !

Elle mettra son talent au service de l'illustration de chacune des nouvelles qui composeront un livre à venir sur le thème de

"la rencontre", objet d'un travail d'écriture partagée au sein des ateliers d'écriture.

Les ateliers de diction

La mise en voix des textes produits en atelier d'écriture

La mise en voix est une activité artistique dans laquelle il s’agit de transmettre le texte, de le « faire passer ». Elle reprend toutes les caractéristiques de l’oralisation par un travail d’adresse et de regard et une explicitation du sens que l’on aura découvert précédemment dans les ateliers d'écriture. Les participants travaillent sur leur voix, le rythme de la diction et l'élocution qui permettent d'ouvrir l'émotion de l'intérieur vers l'extérieur, de mettre en musique les mots de chacun. Apprendre à respirer et les techniques de la lecture à haute voix.

La mise en espace des textes

Dans le cadre d’une mise en espace, à la voix s’ajoutent le corps et l’espace « utilisés » comme signes symboliques pour exprimer le sens du texte (situation, relations, sentiments…). On est toujours dans une lecture, mais on fait un pas vers la mise en jeu. Dans cette forme, les placements et les changements de placements, les gestes, un accessoire, pourront accompagner la lecture pour faire naître le sens par l’image. C'est le « pousser devant soi » vers une interprétation des personnages.

L'animation

Pascale Billard par son expérience de la scène et du jeu théâtral anime ces ateliers de diction et de mise en scène des textes écrits en ateliers d'écriture. Ces ateliers sont une passerelle entre l'écrit et la verbalisation de l'écrit en vue de lectures de textes en public.

Deux nouvelles représentations du spectacle "Vous dites femmes !"

le vendredi 6 mars à 20 h 30 à l'Estran St Médard en Jalles

le 26 juin à la ferme de Lanton (après-midi)

Organisation d'une animation dans le cadre du Printemps des poètes 2026

Ecriture en résidence du 20 au 26 avril pour 8 écrivaines de l'association

Lectures publiques dans les librairies "Le Jardin des lettres" à Andernos les Bains et "la petite Parenthèse" à Audenge

Lectures auprès des résidents en EPHAD

lectures publiques au bar "Le Love" à Andernos Les Bains et à la gare d'Arès avec l'association "Une gare des regards"

mardi 24 février 2026

dans la salle d'activités de la MAJ

(animé par Jean-François)

1- écriture spontanée : imaginer des stuations de cause à effet sous forme de citations

2- écriture créative : faire l'auto portrait d'un personnage de roman (support vidéo)

3- Écriture partagée : écrire un texte à étapes obligatoires

en immersion

jeudi 26 février 2026

dans la salle d'activités de la MAJ

(animé par Jean-François)

- Structurer son imaginaire

- Le squelette du récit

- La structure narrative du récit

- La méthodologie

- Les personnages

- Les dialogues

- Le point de vue de narration

en immersion

jeudi 5 mars 2026

dans la salle d'activités de la MAJ

(animé par Patricia)

- L’appropriation des techniques pour réaliser l' "objet livre"

- Le processus de réalisation

- La matière première ; les ingrédients

- La méthodologie

- Le calendrier

Ce livre sera imprimé et édité au printemps 2026. Il sera disponible dans toutes les librairies et médiathèques du Bassin au prix de 12 € et donnera lieu à des lectures publiques et des séances de dédicaces.

Avec lui les mots vont voyager pour aller au plus près de leurs lecteurs !

Pour permettre de financer son impression, une vente par souscription a été lancée.

Vous pouvez vous procurer le bulletin de souscription :

1) auprès d'un(e) des adhérent(e)s de l'association

2) en écrivant directement à l'association à l'adresse : atelierslitteraires@gmail.com

3) en utilisant l'onglet de contact qui s'affiche sur ce site.

de ce livre, une vente par souscription

a été lancée.

Vous pouvez vous procurer le bulletin

de souscription :

1) auprès d'un(e) des adhérent(e)s

de l'association

2) en écrivant directement à l'association à l'adresse : atelierslitteraires@gmail.com

3) en utilisant l'onglet de contact

qui s'affiche sur ce site.

Ce bulletin de souscription est à retourner accompagné du réglement de 12 €

soit à l'un(e) des membres de l'association

soit directement à l'adresse de l'association :

11 rue Agrippa d'Aubigné 33138 Lanton

PROJETS 2025 - 2026

ATELIERS "HORS LES MURS"

L'association mènera cette année plusieurs partenariats

- avec les médiathèques du Nord Bassin pour des lectures de textes écrits en ateliers (Andernos Les Bains, Arès, Lanton et Audenge)

- avec l'EPHAD de Lanton pour la lecture de textes auprès des résidents

- avec les associations à l'ancienne gare d'Arès

- avec l'association "LESELLESDUBASSIN" et "LES RESTOS DU COEUR"

- avec l'école de musique d'Andernos pour une soirée "lecture musicales" au printemps 2026 (contacts en cours)

- avec les librairies d'Andernos les Bains "Le Jardin des Lettres" et d'Audenge "La petite Parenthèse".

L'association a aussi vocation à proposer des soirées de lecture chez des particuliers (à la demande). Prendre contact avec l'association : atelierslitteraires@gmail.com ou au 06 75 47 80 62 pour connaître les modalités.

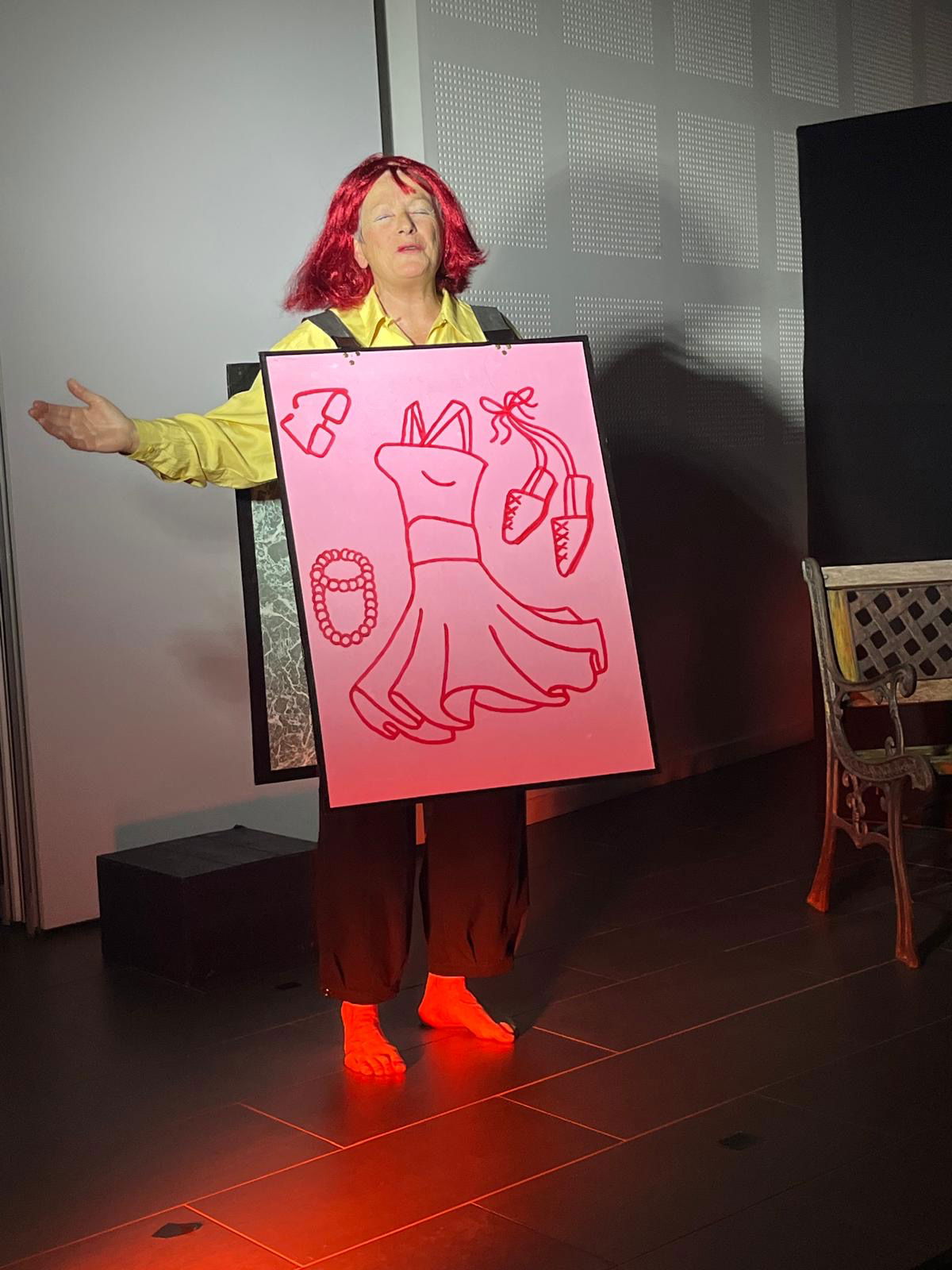

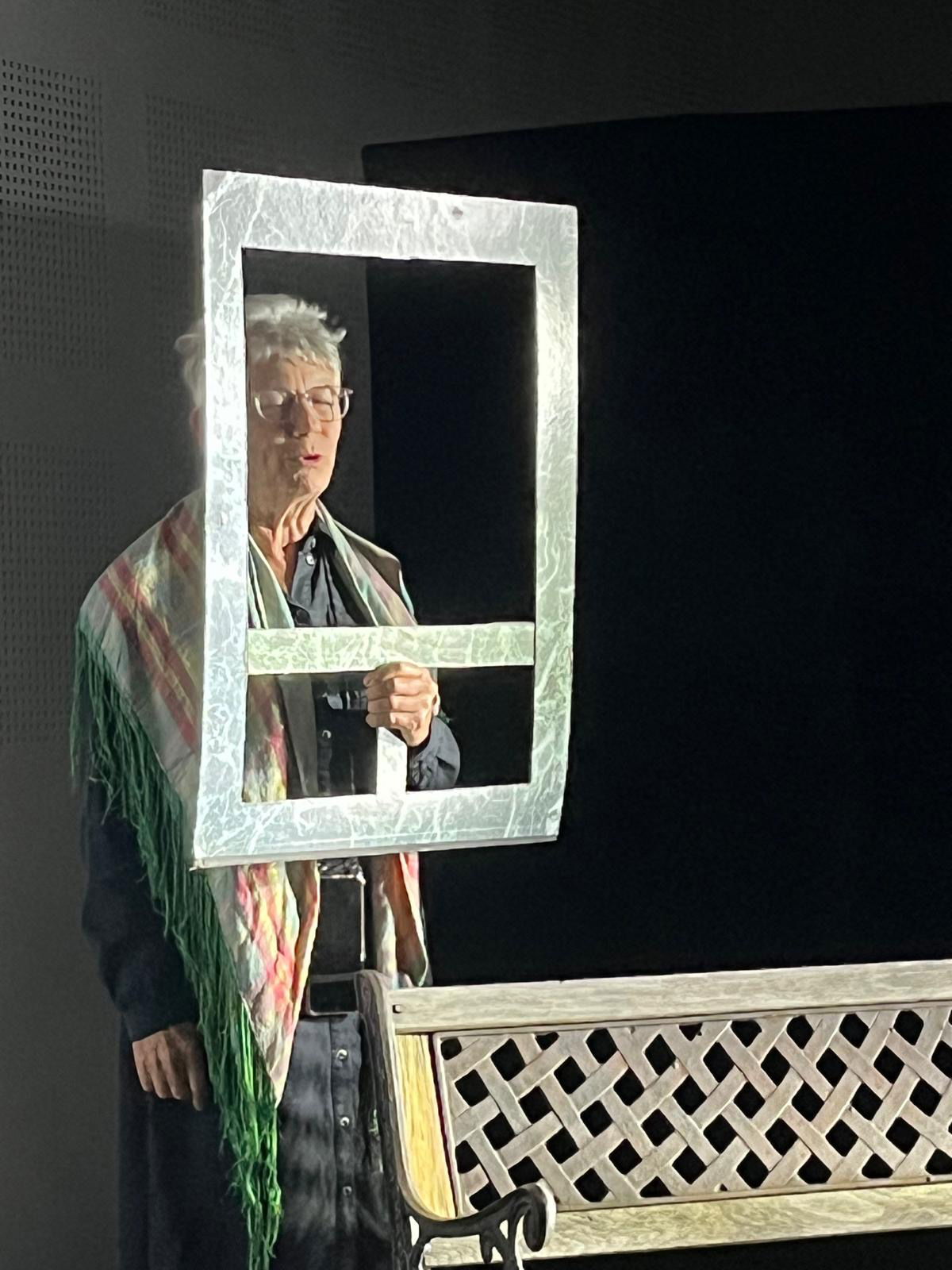

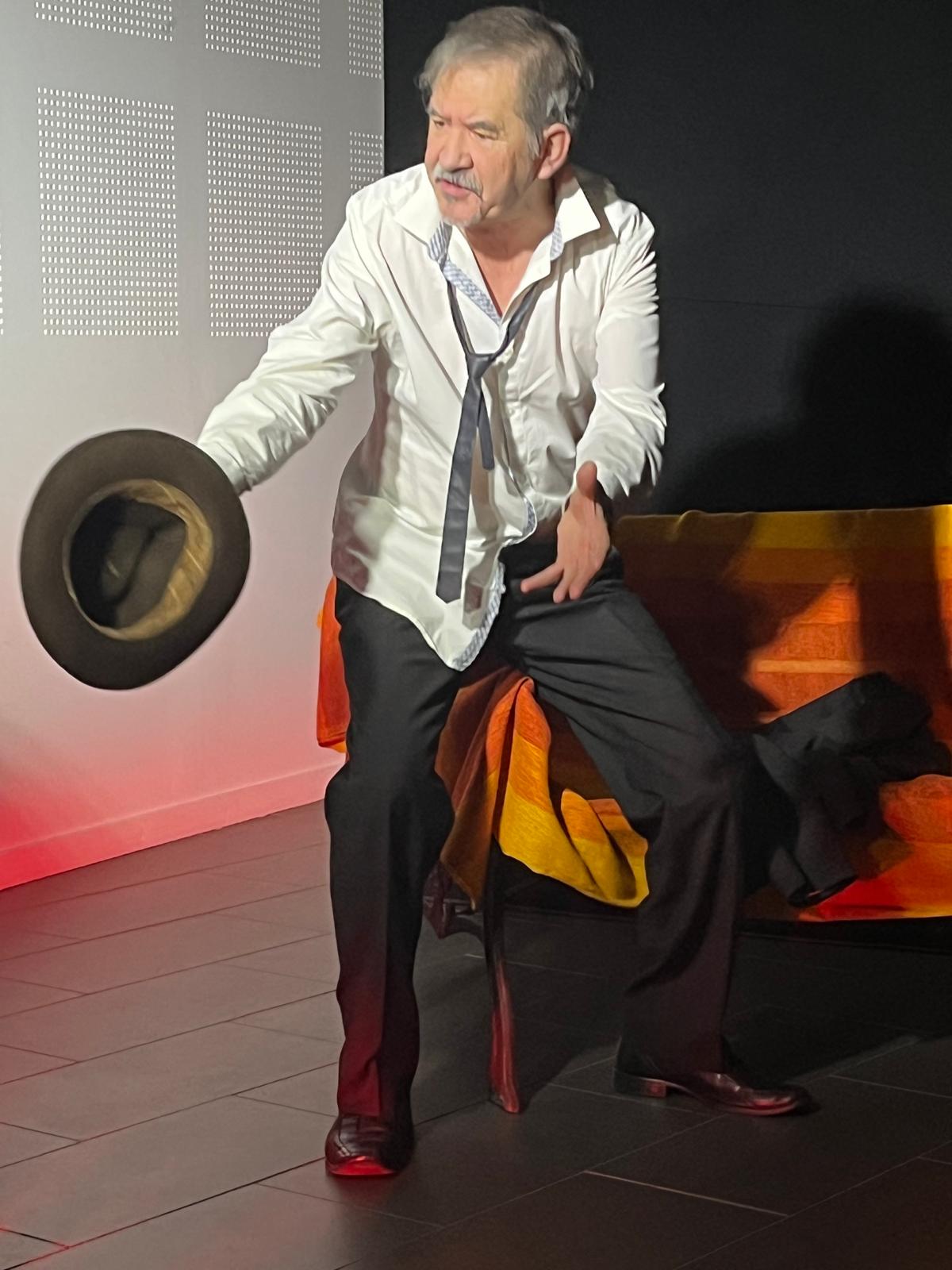

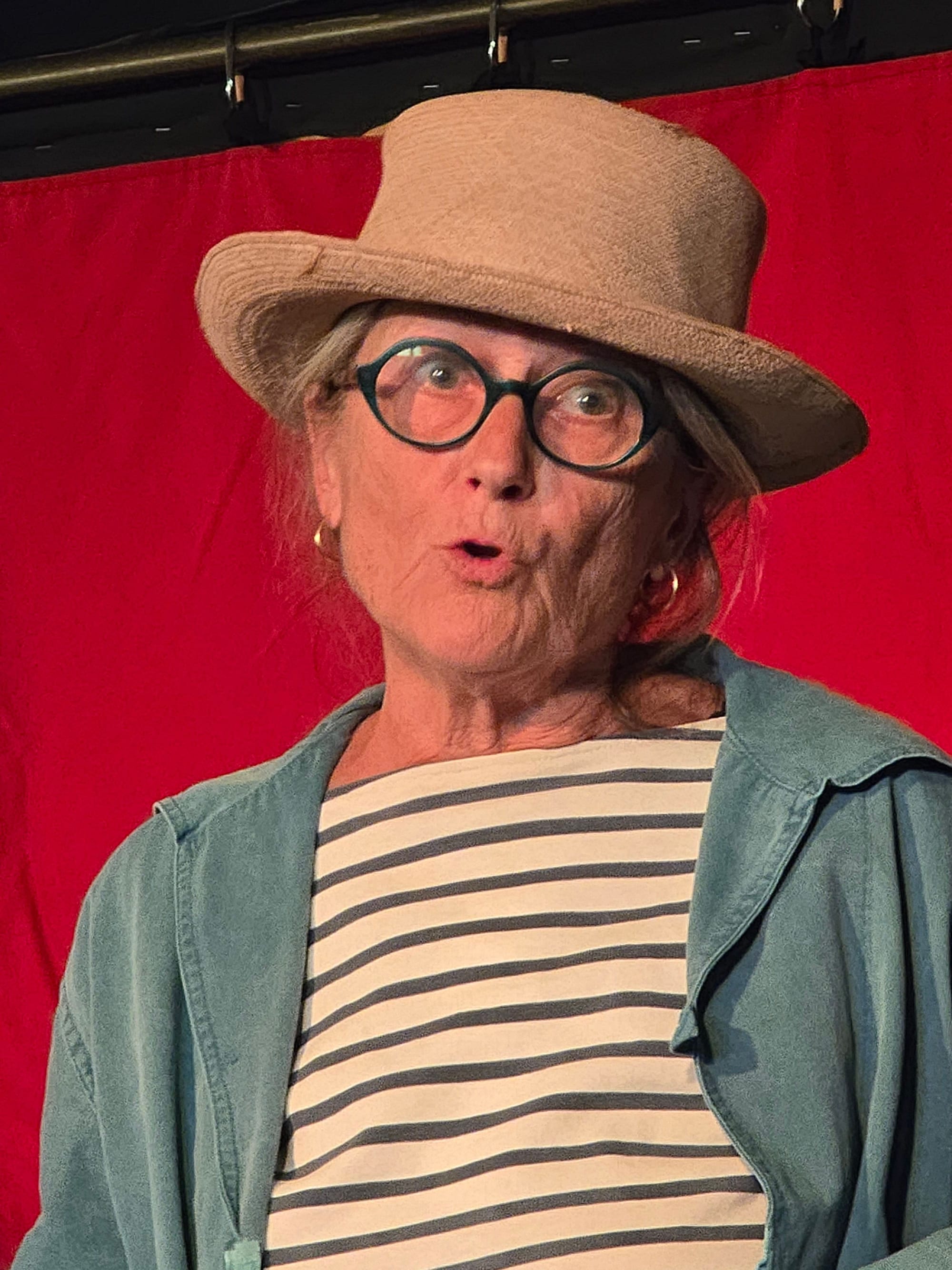

SPECTACLE

Après le succès des deux représentations en novembre 2025 du spectacle intitulé "Vous dites Femmes !" (sous la direction de Pascale Billard metteur en scène) la troupe de l'association se produira de nouveau le vendredi 6 mars 2026 à 20 h 30 au Café associatif L'Estran à Saint-Médard-en-Jalles.

Un nouveau spectacle est en gestation pour l'automne 2026.

RECUEIL DE NOUVELLES

Dans le cadre de ses ateliers d’écriture, onze auteures membres de l’association ont collaboré à l'écriture d'un recueil de nouvelles sur le thème de "la rencontre". Le livre qui comporte près de 200 pages et onze nouvelles illustrées par leurs auteures sera imprimé et publié courant premier trimestre 2026. Il sera mis en vente dans les librairies du Bassin et donnera lieu à des séances de dédicaces et des lectures pour tous publics.

"ÉCRITURE EN IMMERSION"

Onze membres de l'association participeront au printemps 2026 (du 20 au 26 avril 2026) à une semaine d'écriture en résidence d'auteurs dans un lieu hors du Bassin. Les auteures écriront chacune un récit personnalisé qui sera mis en livre. Le groupe sera encadré par Jean-François pour l'accompagnement littéraire et Patricia pour la réalisation du livre. Ce projet sera reconduit en 2027. Chaque livre sera unique !

"Vous dites femmes !"

dans les coulisses du spectacle

Témoignages

Dans le cadre des Cinq à Sept du Baryton, les soirées culturelles du dimanche soir, nous avons eu le plaisir de recevoir en ce dimanche 16 Novembre, l'association "Les ateliers Littéraires de Lanton" qui nous ont proposé un spectacle original auquel un nombreux public (environ 60 personnes) a assisté. Il s'agissait de l'interprétation par 7 actrices et acteurs de textes de grands auteurs de la chanson française sous forme d'une pièce de théâtre. Ainsi a-t-on pu reconnaitre entre autres textes "Pénélope" de G. Brassens, "Quand reviens tu " de Barbara, "Déshabillez-moi" de J. Gréco, "Elle a fait un bébé toute seule" de JJ. Goldman. Un spectacle de qualité magnifiquement interprété. Cette soirée était organisée en partenariat avec les "Elles du bassin", association qui a pour vocation de lutter contre le cancer du sein par la pratique du sport, elle a permis de collecter 520€ de dons au bénéfice de cette association, le Baryton a contribué à cette collecte à hauteur de 100 €.

Le Café associatif le Baryton

Après le match de rugby direction le Baryton à Lanton, où nous attendaient les acteurs du spectacle « Vous dites Femmes » et un public venu nombreux. 7 femmes et un homme sur scène : acteurs talentueux s’il en est, une mise en scène ciselée, précise, émouvante, mêlée de réalisme, de poésie et d’humour. Quel belle manière de conclure cet octobre rose, un cadeau que nous avons tous et toutes savouré à l’aune de la pertinence du choix et de la beauté des paroles de chansons théâtralisées avec talent. Remerciements chaleureux à Jean-Francois qui nous a contactées il y un an et offert ce spectacle, à Pascale pour sa talentueuse mise en scène, et aux actrices qui ont mis leur âme au service des textes. Des amateurs pensez vous ? Que nenni ! Une belle équipe investie et prometteuse de biens d’autres pépites. Le public enthousiaste ne s’y est pas trompé ! Enfin à Cerise, du Baryton, qui a ouvert ses portes et la scène pour nous tous, un grand merci. Je n’oublie pas les bénévoles, importants et indispensables, qui outre le travail fourni, ont participé en nous offrant leurs pourboires. Une générosité et une bienveillance tous azimuts qui a suscité en moi une grande émotion. Grace à tous, cette salle chaleureuse et intimiste, a permis au chapeau de transformé en violon, de nous remettre une somme de 530€. Merci du cœur à tous pour ce moment de grâce qui restera gravé dans nos cœurs. Merci aux Elles du Bassin qui m’ont accompagnée. Et une belle occasion qui nous a permis de parler de notre action et de prévention. Nous nous retrouverons, c’est certain. Nicole Landrieux (présidente des EllesDuBassin)

Les Elles Du Bassin

"Vous dites femmes !"

de la Maison des Associations de Lanton le samedi 29 novembre 2025 devant plus de 90 personnes.

Cette deuxième représentation a recueilli un véritable succès.

La troupe se produira une troisième fois le vendredi 6 mars 2026 dans la salle du Café associatif de l'Estran à Saint-Médard-en-Jalles.

retour sur images

Retour sur images

retour sur images

retour sur images

au Baryton

Une initiative qui sera renouvelée en 2026.

Remerciements à Alain Leomant et toute son équipe du "petit Baryton"

du texte écrit au texte lu : faire vibrer les mots

Galerie

Galerie

Un moment de convivialité et d'échanges apprécié par tous y compris les promeneurs croisés sur le sable de la plage et les ruelles de Taussat.

Galerie de photos "déambulation de mots à Taussat"

Jusqu'à cet instant improbable où la plus ancienne des résidentes âgée de 100 ans a déclamé de mémoire et avec beaucoup de grace un poème du grand poète cubain José-Maria de Hérédia : "Comme un vol de Gerfaults".

Une expérience qui sera renouvelée en 2026 !

Retour en images lectures en Ephad

Le livre sera édité au printemps 2026 et disponible dans les librairies et médiathèques du Bassin.

Nouvelles extraites du recueil

Re-naissance Dos à la cheminée, un bol de ricoré en main, je me sens comme le paysage face à moi plongée dans un épais brouillard. Je n’ai pu trouver le sommeil après avoir travaillé une partie de la nuit. Je m’appelle Emeline, j’ai 35 ans, j’habite le village de Fontvieille depuis trois ans, un bourg niché dans un vallon tout près d’une rivière qui serpente un peu en retrait du bourg. J’ai souhaité revenir près des terres de mon enfance et me suis installée ici pour retrouver mes racines. Je suis aquarelliste. Depuis plusieurs semaines je travaille au portrait de ma mère disparue lors de mon adolescence d’une maladie rare, mais je m’aperçois que mes souvenirs s’effacent, je revois la rondeur de son visage, son nez retroussé et le grain de beauté posé sous sa lèvre inférieure. Toutes les esquisses que je produis ne sont pas fidèles à mon souvenir. Neuf heures sonnent au clocher. Comme chaque jour, Louis mon voisin, la soixantaine élégante, quitte son domicile. C’est le maire du village. Il passe la journée à écouter, échanger, aider ses administrés. Il porte la gentillesse en bandoulière. On se côtoie tous les jours, nos maisons se font face mais on ne se connait pas vraiment. L’année dernière, le conseil municipal m’a sollicitée pour faire le portrait de Louis comme il est de coutume pour tous les maires du village. Quelle marque de confiance !!! Très heureuse, je me suis alors précipitée pour lui demander de poser pour moi. À mon grand regret il a évoqué son manque de temps. J’ai alors ressenti une certaine gêne. Malgré son sourire plaqué sur son visage, je perçois une fêlure. Ses yeux reflètent une certaine mélancolie et sans plagier la maxime « les yeux ne sont-ils pas le reflet de l’âme » ! Mes insomnies m’épuisent et depuis de longues journées, assise devant mon chevalet, mon dos me fait souffrir. « Pourquoi ne pas me dégourdir les jambes et descendre au village aujourd’hui, c’est la fête de la St Jean ? », pensai-je au fond de moi. Sur le chemin, en longeant la rivière, je contemple une famille de canards qui glisse sur l’eau paisiblement, des oiseaux s’ébrouent en faisant pénétrer l’eau jusque sur leur peau. En arrivant sur la place du village, de la musique et des chants me parviennent. Certains jouent à la pétanque ou aux quilles, les enfants au chamboule-tout, d’autres préparent le feu pour le soir. Il règne un esprit bon enfant. Spectatrice, j’éprouve de l’indifférence à ce qui m’entoure, toute cette effervescence me perturbe. Je préfère retourner près de la rivière, la nature m’apaise. La voute céleste m’éclaire, je peux percevoir dans la pénombre la silhouette des cyprès. Mes pas me guident vers le petit pont de pierre. J’entends le doux bruit de l’eau qui ricoche sur les galets. En approchant, je découvre à quelques mètres de moi monsieur le maire inerte. Je lui soulève délicatement la tête, il essaie de parler mais ses paroles sont inaudibles, il ne peut bouger. Affolée, je repars vers le lieu de la fête, mes yeux sont embués, mon cœur cogne dans ma poitrine. En arrivant près de la fontaine, je m’adresse à tous les habitants présents et je crie : « s’il vous plaît, appelez les secours, c’est monsieur le maire ». Depuis bientôt quatre mois, monsieur Louis se remet doucement de son AVC. À l’hôpital, il est le patient idéal, préféré des infirmières et toujours d’humeur égale. Trois fois par semaine je lui rends visite, nous apprenons à nous connaître, on s’apprivoise un peu plus chaque jour. Je ne sais pourquoi, depuis son accident, je me sens investie d’une mission, j’aime lui raconter les potins du village et le rituel des visites m’oblige à sortir de mon antre. Avant de franchir le seuil de sa chambre, quelquefois je l’observe dans l’encoignure de la porte ; la barbe mal rasée, la chemise froissée, son regard est absent, mais dès que j’entrouvre la porte ses yeux pétillent. Machinalement il se recoiffe, remonte son col de chemise et retrouve de sa superbe. Je le soupçonne de progresser pour me remercier et me faire plaisir. Je me suis attachée à mon voisin, il est le père que je ne vois plus, le temps nous ayant éloignés. Depuis quelques jours, nous parcourons le parc, le dos courbé sur son déambulateur et le pas hésitant, il reprend des couleurs mais le gentleman-farmer d’autrefois a disparu !!! Dans une semaine, c’est le départ, adieu à l’hôpital. Une armada d’aides ménagères, kinésithérapeutes et infirmières lui simplifieront sa vie quotidienne. J’ai tout organisé et le dimanche je prendrai le relais, nous nous retrouverons autour du déjeuner, cela m’obligera à renouer avec la cuisine. Je me suis surprise depuis quelques jours à replonger dans mes recettes culinaires et de nouveau à chantonner le matin, j’ai l’impression que mon âme est moins grise. Aujourd’hui c’est le grand jour pour Louis, depuis plus d’un mois à sa demande je l’appelle par son prénom. Une fois sa maison aérée et les volets ouverts, sur la table du salon trône un bouquet de fleurs des champs à côté d’un gâteau aux noix, son péché mignon. Tout à coup, un bruit de pneus crissant sur les graviers de la cour se fait entendre. Avec une grande fébrilité je me précipite à la rencontre de Louis, je saisis sa valise d’une main et de l’autre son bras. L’ambulancier jovial s’exclame : - Je vous ramène votre papa, vous allez pouvoir prendre soin de lui. Un regard complice et Louis répond sans autre formalité. - Ça fait du bien de rentrer à la maison !!!! Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le retour de Louis. Je ne sais pourquoi, tout est prétexte à lui rendre visite. Près de lui, je me sens apaisée et retrouve une certaine joie de vivre. Louis me raconte son passé de journaliste, ses voyages et moi mes études aux beaux-arts, mes interrogations et mes doutes. Ensemble, pendant des heures, nous échangeons nos points de vue, nous débattons. Très complices, nous rions aussi beaucoup. Depuis quelque temps, Louis a repris ses activités de maire en télétravail. C’est un défilé permanent : administrés, collègues, voisins viennent discuter et demander des conseils, les habitants se sentaient un peu orphelin, il est l’âme du village. Dans une semaine c’est noël, j’ai lancé l’invitation, Louis réveillonnera chez moi, ce sera l’occasion de lui faire découvrir mon univers. Depuis le décès de mes grands-parents, il y a quatre ans, je n’ai plus fêté noël. En ce qui concerne mon père, une fois par an, il me téléphone pour mon anniversaire mais nos échanges sont brefs. Nos chemins se sont séparés depuis longtemps. Je n’éprouve aucune tristesse, mon amitié avec Louis me comble et me satisfait pleinement. Nos discussions me nourrissent. J’ai dressé la table avec bonheur, préparé le repas avec délice et j’attends avec impatience sa venue toute excitée. Cette après-midi, une fine pellicule de neige recouvre la vallée. Le feu crépite, une odeur d’orange remplit la maison. Soudain la sonnette retentit et la porte s’ouvre. Louis droit sur sa canne, enroulé dans une veste en cachemire sourit et s’exclame : - Je crois que le père noël est passé un peu en avance ! Je m’approche du seuil et découvre cinq paquets entassés près de la porte. La gorge serrée comme une enfant j’ai hâte de découvrir mes présents, de défaire les rubans et d’ouvrir les paquets. Cartons à dessin, gouaches, pinceaux, livres sur la peinture et sur la cuisine s’éparpillent devant moi. Puis, j’aperçois un dernier petit paquet. Impatiente, je ne peux resister au plaisir de le découvrir : un flacon de parfum. Je souhaite immédiatemment le sentir et m’en asperger, je reconnais le musc et la mure, cette fragrance me replonge dans mon adolescence, mais la nostalgie n’est pas de mise, surtout aujourd’hui, il faut que je me ressaississe, je respire profondément et doucement déclare : - Merci Louis pour tous ses cadeaux. Nous passons à table. Après le foie gras, les escargots, la caille aux raisins et le brie aux truffes, je suggère de passer au salon pour déguster le dessert. Pour l’occasion, j’ai confectionné une bûche au chocolat et à la noix. Sur un plateau j’installe le gâteau, les flûtes de champagne et avec précaution, je me dirige vers le salon. - Merci encore Louis pour le parfum... c’était le parfum de ma mère. Louis est debout devant la cheminée et une larme coule le long de ses joues. Gênée, je dépose le plateau sur la table basse et m’avance vers lui. - Que se passe-t-il ? Il se dirige penaud vers le canapé, s’assoit doucement. - il y a plus de trente ans, lors d’un déplacement professionnel, j’ai rencontré une femme, un véritable coup de foudre. Elle portait ce parfum. Ses épaules se sont affaissées, il poursuit : - En accordant nos agendas respectifs nous pouvions nous retrouver une à deux fois par mois. Nous avons visité tout l’hexagone. Nous étions insouciants et tellement heureux. Puis, un jour, elle m’a annoncé qu’elle était atteinte d’un mal incurable et qu’elle partait vivre à la campagne. Alors j’ai démissionné, je suis venu m’installer ici, près d’elle, à seulement quelques minutes de son village. Je me suis rendu tous les jours à l’hôpital pendant des mois. Je l’ai accompagnée jusqu’à son dernier souffle. Un jour elle a émis le souhait d’être enterrée à Fontvieille. Nous sommes maintenant ensemble pour toujours, je l’ai aimée et l’aimerai toute ma vie. - Cette histoire Louis c’est un peu la mienne. Comment s’appelait-elle ? - Anne Mes mains se mettent à trembler, mon regard se trouble, je frissonne d’émotion. C’est impossible, soudain je comprends mon attachement, l’attirance que j’éprouve. - Louis, tu parles de ma mère ? - Ta mère ? - Oui, Anne Lafontaine. - Mon dieu, j’aurais dû me douter, ton nez retroussé, ton sourire... - Je ne t’ai jamais vu à l’hopital ? - Non, je savais que tu venais avec tes grands parents le mercredi alors je m’effacais pour respecter votre intimité. - Les fleurs fraiches sur sa tombe chaque semaine... - Oui, c’est moi. Je me précipite dans ma chambre, saisis le portrait de ma mère. - Voici mon cadeau de noël. Il regarde tendrement le tableau, pose délicatement sa main sur la toile, la se lit sur son visage. Les mains moites, la gorge serrée, je dépose sur ses mains un baiser. Tout doucement je lui murmure : - Ma mère nous réunit et j’en porte le parfum, je serai toujours là, tu peux compter sur moi, je veillerai sur toi comme tu as veillé sur ma mère. Les yeux rougis, Louis me regarde. - Je suis tellement heureux de te connaître. Joyeux noël Emeline. Au loin, les cloches sonnent la fin de la messe de minuit. Dans le salon, sous le regard bienveillant de ma mère, tous les deux nous sourions. C’est mon plus beau noël d’adulte, nous sommes désormais une famille, une vraie famille.

Pascale

Au bord de l'étang C’est quand ma mère a perdu sa première fille que j’ai décidé de naître. Oh ! Pas de gaîté de cœur ! Car la vie sur terre n’est pas toujours facile, je le sais bien... Je n’en suis pas à ma première incarnation. Non ! J’ai décidé de naître un peu comme on se suicide… par défaut. Je savais ce qui m’attendait. Mais les bébés c’est comme les mémés, ça perd la mémoire… nous en naissant, elles en quittant… ce que l’on appelle la vie. Pendant neuf mois, tout s’était bien passé. Mais voilà qu’au moment de naître, le bébé, envahi par un doute, n’a pas eu le courage d’aller plus loin. Il a préféré se pendre au cordon ombilical. Ma future mère était en grande souffrance. Du coup, j’arrive sur un lourd passif ! Ma maman s’inquiète de tout, et je reçois des ondes de tristesse qui se propagent dans ma baignoire amniotique. Tantôt ça picote, et tantôt ça m’oppresse. J’ai bien essayé de me caser dans un coin, mais rien à faire, je me développe harmonieusement et mon corps occupe presque tout l’espace dans l’utérus. Aucune échappatoire possible ! Alors ne soyez pas étonnés si je suis sortie de là comme une lettre à la poste. Je n’en tire pas de gloire. Il y avait urgence ! Heureusement la sage-femme avait de l’expérience, elle m’a rattrapée au vol. Et me voilà ! D’abord, je reçois une lumière aveuglante comme un flash photographique ! Saisie de terreur, je pousse un hurlement ! Quand je réalise que ce cri sort de mon corps, je réitère, un deuxième, un troisième ; finalement c’est très libérateur, il faudra que je recommence ! Et puis, c’est étrange la sensation que ça fait toutes ces mains sur mon corps, qui me palpent et me caressent. Je ne peux pas dire que ce soit très agréable ! Maintenant que ma vue s’accommode un peu mieux, j’aperçois des visages penchés au-dessus de moi. Ils ont l’air contents ; ça sourit, ça babille : - Oh ! Mais qu’elle est jolie ! - Elle a bien tous ses orteils ? - Regarde un peu ces yeux ! J’aimerais bien un peu de silence ! Là d’où je viens l’atmosphère était plus feutrée. Quand soudain une crampe terrible me tord le ventre. Hurlement. Maman me pose aussitôt sur une boule de chair d’où sort un liquide, délicieux ma foi. Récapitulons ! Je suis bien au chaud, bien nourrie… Jusque-là, tout se passe plutôt bien. Je commence à comprendre le mode de communication des humains. Surtout avec ma mère. Si je veux qu’elle s’occupe de moi, je hurle. Elle accourt aussitôt. Elle a très vite acquis l’oreille musicale. Elle sait déceler avec précision la tonalité qui signifie: « j’ai faim, je veux le sein » ; ou « je suis mouillée, c’est très incommodant, il faut changer ma couche» ou encore « je m’ennuie toute seule dans mon coin, je voudrais un câlin »… Jusque-là, tout se passe plutôt bien. - Il ne faudrait pas grandir ! - Mais comment résister à cette force surnaturelle qui, de jour en jour, me tire vers le haut pour que je grandisse, me pousse en avant pour que je marche, met des mots dans ma bouche pour que je parle ? Et par la même occasion, m’incite à l’aventure ! À goûter tout ce que je peux attraper dans mes menottes, à m’asseoir dans les flaques d’eau en riant, à courir, à tomber, à pleurer, à m’écorcher les genoux, à me cacher pour que l’on me cherche… -Victoire, où es-tu ma chérie ? Ils m’ont appelée Victoire. Quelque chose me dit que ce n’est pas judicieux ! Je n’ai pas encore l’âge de me poser des questions métaphysiques, mais à bien y réfléchir, elle est où la Victoire ? J’ai pour mission d’effacer la douleur de ma mère et la perte du premier bébé, celui qui a capitulé. La barre est haute. Bien que j’arrive en deuxième position dans la fratrie, je suis la première vivante. Celle qui a su vaincre tous les obstacles. Je suis estampillée... marquée au fer rouge de la réussite la plus glorieuse. Du coup, l’erreur ne m’est pas permise. Je dois remplacer ce fantôme qui habite chez nous. Comment ont-ils osé poser ce fardeau sur mes frêles épaules ? Au fil des jours, des semaines, des années qui passent, la pression s’accentue. « Victoire est la plus jolie des petites filles ». « Victoire est très obéissante ». « Victoire a les meilleures notes de sa classe ». Victoire... se coule dans le moule. Pour faire plaisir, pour être aimée. Victoire se perd, mais elle ne le sait pas encore. Ça viendra plus tard. Pourtant il y a des signes avant-coureurs. Victoire ne joue pas avec les autres enfants, elle parle peu, elle est sérieuse, s’enferme dans la solitude. Elle lit beaucoup pour s’évader d’elle-même, de cette Victoire bien pâlotte, qui rayonne autant qu’une bougie prête à s’éteindre. À dix ans, elle se pose déjà une foule de questions : « À quoi ça sert la vie ? Qu’est-ce que je fais là sur terre ? Je suis qui moi ? » Socrate lui répond : « connais-toi toi-même ». C’est un peu court. - Le glissement de terrain - Il se fait très vite. Presque du jour au lendemain. Plus rien n’intéresse Victoire. À l’école, c’est la dégringolade. Mais le pire c’est à la maison. Victoire devient une ombre. Elle cesse de s’alimenter. Ses parents, paniqués, ne comprennent pas, essaient de la forcer. Elle vomit tout, son corps refuse toute nourriture. Le médecin conclut à une anorexie et décide une hospitalisation. La première d’une longue série. Victoire n’a plus que la peau sur les os, de grands cernes gris soulignent ses yeux éteints, ses forces la quittent. Elle marche déjà vers le monde des ombres. Et pourtant Victoire se sent forte, invincible. Plus son corps s’allège, plus son esprit devient clair. Elle n’est pas de ce monde. Elle ne veut plus vivre enfermée dans les codes étriqués de la société humaine. Elle reprend le pouvoir sur elle-même, quitte à en mourir. Elle ne se soumet plus qu’à une seule loi, la sienne, qui lui dit qu’elle est libre, totalement libre. Mais qui la comprend ? Il y a cet homme à l’hôpital, ce psychologue qui lui dit : « Victoire, tu veux être libre, mais tu l’as toujours été, tu as toujours eu le choix ». Alors elle commence à comprendre qu’elle a elle-même forgé ses chaînes et donné la clef à ses geôliers. Puis elle comprend qu’il n’y a ni chaînes ni geôliers. Elle va au jardin : elle veut respirer le parfum du muguet, sentir le soleil sur ses chaussures pour sentir l’herbe fraîche sous la plante de ses pieds. Ce n’est pas grand-chose, pourtant elle a l’impression de sortir d’un long sommeil. Au début, remanger est une souffrance. Elle est allée si loin dans la négation de son corps ! Elle prend conscience de son extrême faiblesse, de ses muscles tétanisés, de sa démarche de pantin désarticulé. Il faudra du temps, du temps et de l’amour. L’amour de Soi… Vaste programme. Elle résiste encore, elle qui n’a appris qu’à se fondre dans le désir des autres, cette violence bien ordinaire. Invisible presque, mais tellement insidieuse ! Violence qui dépouille les êtres de leur identité, pour en faire des clones patentés. Victoire voudrait exister pour de vrai. Yohan lui apporte les devoirs pour qu’elle puisse étudier à la maison. Yohan habite à trois rues de là. Il l’appelle Bambi. Pour la première fois depuis longtemps, ça la fait rire. Bambi, avec toute sa maladresse, est tellement plus touchant qu’une Victoire coulée dans le béton. Ses parents, un peu outrés au début, vont finalement opter pour ce surnom léger et chantant. Victoire devient Bambi. Comme c’est reposant ! Quand ils ont fini leurs devoirs, Yohan reste un peu jusqu’à l’heure du dîner. Ensemble, ils jouent aux dames, aux cartes ou aux dés. Elle se sent revivre. Elle a un ami à qui raconter ses petits secrets. Yohan a un sens consommé de la dérision, et il aime bien amuser la galerie. Ils ont une grande complicité, et grâce à lui, sa vie reprend des couleurs. - Les parents de Bambi n’en peuvent plus - Oufff !!! Et même : Oufff !!! Oufff !!! Oufff !!! Ils ont laissé toutes leurs forces dans une bataille à laquelle ils n’ont rien compris. La mère est en dépression, le père est désemparé. Entre eux, ils ont frôlé le schisme. La violence de la situation les a frappés de plein fouet ! Ils ne s’y attendaient pas. Victoire était une si adorable petite fille, si sage et si gentille ! La tornade les a emportés. Le sol s’est dérobé sous leurs pieds. Qu’ont-ils fait au bon Dieu ? Portent-ils une faute originelle ? Sont-ils de si mauvais parents, pour que tous leurs enfants choisissent de disparaître ? Ils se reconstruisent péniblement et entourent leur fille de mille attentions. Ils lui demandent son avis sur tout, et la regarde vivre avec une légère distance, de peur qu’un geste, ou un mot peut-être vienne rompre un fragile équilibre. Elle remange. Mais pas de tout, et en très petites quantités. La mère est à la cuisine ; elle reprend sa fonction nourricière avec fébrilité. C’est une gymnastique compliquée. Il faut qu’elle apprenne à se prémunir des déconvenues. Inutile de passer une heure en cuisine pour un plat qui restera intouché ou à peine grignoté. Leur vie s’attache maintenant à de toutes petites victoires. Yohan a ses entrées à toute heure. Quand il est là, les parents de Bambi respirent un peu. Ils s’assoient sur le canapé, main dans la main, sans rien dire, et ils lèchent leurs plaies qui cicatrisent doucement. On les a tordus eux aussi depuis longtemps, mais ils l’ont accepté sans s’en rendre compte. Ils ont abdiqué leur liberté d’être qui ils sont vraiment. Leur fille vient sonner le tocsin du réveil ! « Il n’est plus temps de dormir braves gens ! Secouez-moi toutes ces toiles d’araignées ! Levez-vous et honorez la vie… Riez de tous vos rires ! Et répandez la joie autour de vous ». La tâche est immense. Il faut apprendre à inventer. À voir derrière l’épreuve le cadeau de la vie. Ils n’en sont pas encore là. - Victoire vient de fêter ses 17 ans - Elle est fine, élancée, un léger cerne ombre le pourtour de ses yeux gris ultra-maquillés, elle s’habille de façon très voyante, des bagues à tous les doigts, des piercings à la lèvre et aux oreilles. Bambi a appris à marcher. Mais pour aller où ? Alors comme prise de frénésie, elle part à droite, puis à gauche, ici, là, au milieu, se fait croire qu’elle est libre, mais se cogne dans tous les murs. Se montre pour être vue. Et ceux qui savent voir, pleurent. Sous la provocation, il y a un grand vide. Un manque de désir. Une surdité congénitale à l’appel de la vie. L’année dernière, elle s’est taillée les veines, comme ça, juste pour voir le sang couler. C’est hypnotique de voir le sang couler. Ça fait du bien. Elle ne saurait pas dire pourquoi, mais ça calme ses angoisses. On pourrait presque croire qu’il suffit de fermer les yeux pour que le monde cesse d’exister. Et redevenir une bulle de lumière dans un océan de paix. Oui c’est ça ! Faire cesser tous ces cris silencieux qui la déchirent de l’intérieur. Une saignée pour expurger tous ces démons. On lui demande ce qu’elle veut faire plus tard. Mais savent-ils, ceux qui lui posent la question, que plus tard ou le néant, pour elle, c’est pareil ? Elle est incapable de dire ce qu’elle veut maintenant. Elle s’étonne d’ailleurs que des gens continuent à lui parler. Ils ne voient donc pas qu’elle est déjà morte. Ou plutôt une morte vivante qui erre entre deux mondes, sans se décider à en choisir un. Ils l’ont faite interner dans une clinique psychiatrique... « pour ta sécurité ma chérie ». Ou pour la leur, car ils ne vont pas bien, eux non plus. La clinique, c’est un endroit où tous les gens qui se posent des questions sont invités à ne plus s’en poser. Les méthodes ont évolué. La violence aussi. Sourde, hypocrite, maquillée de sourires et de paroles faussement rassurantes. Encadrée par des professionnels dont le seul talent est de savoir distribuer les pilules. Les fameuses pilules ! Peu importe la cause du mal-être, qui d’ailleurs n’intéresse personne. Il faut endiguer les manifestations émotionnelles et les questions dérangeantes. Alors ils ont tout un panel de réjouissances à leur disposition : anti-dépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques… « Au secours, j’attrape des tics », dit-elle au psychiatre. « Ce n’est pas grave, c’est juste un effet secondaire du médicament. On s’y fait très bien au bout d’un moment», lui répond-il. Victoire le détaille d’un peu plus près, il a un tic lui aussi. Quand il est gêné par une question, il hausse le sourcil gauche et pince un peu sa bouche en cul de poule. Il n’a pas l’air bien. Elle ne serait pas surprise que lui aussi prennent les fameuses pilules ! D’ailleurs, quand on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, qu’est-ce qui peut pousser un individu normalement constitué à répondre « psychiatre » ? Ça n’existe pas ! Avec l’air de s’ennuyer à cent sous de l’heure, il lui repose la question fatidique : « Alors Victoire, qu’est-ce que tu aimerais faire plus tard ? » Là il lui tend une perche longue de trois mètres. Victoire répond du tac au tac : « psychiatre ». Pour le coup, il croise lentement les doigts sous son menton, la fixe d’un air pénétré et lui demande : « pourquoi ça ? » Victoire lui répond : « pour être du bon côté de la barrière ». Aussitôt son sourcil gauche se soulève, et le reste à l’avenant. Il n’est pas idiot ; il se sait démasqué. Il ne peut pas se permettre de garder dans ses murs quelqu’un qui le voit vraiment. Il signe un bon de sortie assorti d’une petite ordonnance pour faire sérieux, et d’un entretien avec ses parents pour leur assurer que, grâce aux bons soins prodigués dans l’enceinte de la clinique, son état s’est tout à fait bien stabilisé. Et on peut donc envisager une « remise en liberté. » - Mon séjour au pays des zombies - Ce séjour m’a poussé à réfléchir. Je comprends maintenant qu’il faut que je me prenne en main. Pour commencer, je décide de me sevrer des fameuses pilules ; avec pour effet immédiat de devenir complètement cyclothymique. Un jour, je me sens pleine d’énergie, j’entreprends mille choses ; le lendemain, j’ai grillé toutes mes cartouches, je suis au fond du trou. Il me faudra une année entière pour éliminer les tics. Je cherche de l’aide auprès d’une psychothérapeute qui m’annonce aussitôt la couleur : « ça peut prendre du temps »... la guérison bien sûr. Et justement, je n’ai pas tout mon temps. Chaque jour est une épreuve pour garder la tête hors de l’eau. J’accepte son aide malgré tout. Elle me fait dessiner. Et je dessine... des portes blindées, des portes cloutées et cadenassées, qui découragent toute volonté de s’échapper. Elle m’aide à refaire le chemin à l’envers, en m’éclairant à la loupiote. Mais je sens bien qu’il faut que j’aille déterrer une raison de vivre plus profonde. L’idée m’est venue en relisant la saga des « Chevaliers de la Table Ronde ». Et si je me transformais en chevalière pour aller mener une quête. Voilà qui me plaît bien ! Une quête qui verrouille ma tentation de mourir. Car chaque jour qui passe, le suicide m’apparaît comme la seule issue possible à cette affreuse comédie qu’est la vie. Alors c’est d’accord ! Je me donne le droit de mourir, mais uniquement quand... j’aurai trouvé le bonheur. Maintenant j’ai un objectif fort. Je n’ai pas la carte routière qui y mène, mais peu importe ! J’enfourche mon blanc destrier. Je pars désormais en quête du bonheur ! « Mais le bonheur ne se trouve pas sous le pied d’un cheval ! », ironise Yohan. Il n’a pas tort, il va falloir nourrir ma motivation ! Les parents de Yohan ont un magasin de prêt-à-porter. Ils me proposent un emploi de vendeuse. Cette proposition est sûrement le fruit d’une conspiration avec mes parents. Je les crois prêts à payer pour qu’ils me donnent du travail. Mais j’exagère. Je connais suffisamment bien les « Capucini » pour savoir que le père de Yohan, sous sa faconde méditerranéenne, a le sens des affaires. Il a tout de suite repéré le parti qu’il pourrait tirer de ma silhouette de mannequin famélique. D’ailleurs, dès que j’arrive au magasin, je me change pour enfiler une des tenues chics qu’ils ont en vitrine. Pour le reste, je connais la musique... « Qu’est-ce qui vous ferait plaisir, Madame ? ». Me couler dans le désir de l’autre. Ça c’est mon vêtement invisible. Je le porte sur toutes les autres tenues. Mais j’ai conscience de le faire. Je m’observe en train de le faire. Je sais que je suis sur la scène d’un théâtre où je joue le rôle que l’on m’a assigné. Au moins, je ne me mens plus à moi-même. - Le mariage - Une chose en entraînant une autre, me voilà mariée avec Yohan. Dans l’intimité, il m’appelle toujours Bambi, et ça commence à m’énerver. C’est très joli Victoire. Je ne veux plus être associée à un personnage hésitant qui tient à peine sur ses jambes. Je suis une chevalière que diable ! Je pourfends les ombres avec mon épée magique ! Il y met du sien. Aucun homme ne pourrait me supporter plus de cinq minutes, mais lui fait preuve d’une patience et d’une écoute exceptionnelles, sans jamais se départir de son humour. C’est ça qui me plaît tant chez lui. Cette facilité à prendre du champ sur les évènements de la vie, sur les relations quand elles deviennent trop lourdes. Et hop ! Pirouette ! Il sait encore me faire rire. Pendant les dix années qui suivent, je plonge sans retenue dans l’univers du développement personnel. J’y retrouve la petite Victoire qui se conformait à ce que l’on attendait d’elle au sacrifice de son être vital. J’apprends à me faire du bien, à chouchouter mon corps, à écouter mes désirs, à m’aimer enfin, telle que je suis, et non telle que les autres me veulent. Je commence à aller mieux. C’est là que tout s’est effondré ! Je ne voyais que moi, moi, moi. Mais lui !… l’avais-je bien regardé ? Ce blanc chevalier, ce sauveur, qui soudain n’avait plus personne à sauver. Et par effet de alancier se retrouvait face à lui-même. Ne m’ayant plus comme paravent, il s’en alla chercher ailleurs une autre victime derrière laquelle se cacher. Je n’ai pas eu la grandeur d’âme de l’épauler, de lui pardonner. Mon égo réclamait un holocauste. Nous avons divorcé. Allez savoir pourquoi, aujourd’hui, une tristesse sans fond s’empare de moi, à l’improviste ! La vague, la terrible vague que j’ai réussi à contenir toutes ces années revient m’engloutir, anéantissant tous mes efforts. Je ne suis plus très sûre d’avoir été juste avec Yohan. N’a-t-il pas été là pour moi depuis toujours ? Est-ce-que l’amour compte pour rien dans cette histoire ? Ne suis-je pas tout simplement une affreuse petite fille égocentrique ? Échapper aux injonctions des autres signifie-t-il ne pas s’intéresser à eux ? J’ai manqué une marche. Aujourd’hui je suis seule, à nouveau seule, enfermée dans cette solitude bien connue depuis si longtemps. Tant de chemin parcouru, pour en revenir à mon point de départ ! Je ne sais toujours pas qui est Victoire. Je sors en laissant la porte ouverte, ça n’a plus d’importance. Et je marche droit devant moi. Obéissant à une injonction secrète, je rends les armes. Je suis fatiguée de lutter. - Rencontre au bord de l’étang - J’arrive au bord de l’étang. C’est un petit étang recouvert par endroits de nénuphars roses et blancs, et bordé de peupliers, avec une berge sablonneuse qu’abrite un magnifique saule pleureur. Un martin pêcheur traverse dans un éclair bleu électrique. C’est toujours là que je viens rêvasser quand j’ai besoin d’évasion. Je m’assois au bord de l’eau sur la plage de sable, repliée sur mon chagrin. Je n’ai plus de larmes. Je suis aride, désertée. Malgré tout ce que j’ai pu faire, tout aura été inutile. Je suis au bout du chemin, prête à en finir. Quand soudain, j’entends près de moi un « croâ, croâ ! ». Je relève la tête. C’est une reinette « croâ, croâ ! » qui saute à l’eau. Et dans l’eau je vois le reflet des peupliers en magnifique miroir inversé. C’est si beau que mon regard se lève vers le ciel d’un bleu parfaitement limpide. Les arbres déploient leur aura, inondant l’étang d’une luminosité presque irréelle. Mon corps devient léger. Ma conscience se défroisse. Je perçois le battement d’ailes des libellules et le vol du martin-pêcheur ralentit devant moi. La grenouille, l’eau, les arbres, le ciel et moi. Tout semble se dilater et entrer en vibration. Je ne suis plus que le prolongement d’un grand corps vivant, unie au Tout. Je suis le petit doigt de l’Univers. Un sentiment total d’appartenance se glisse au cœur de mes cellules. Je me sens connectée à tout ce qui m’entoure. À cet instant, je sais avec certitude que la solitude n’existe pas, qu’elle n’a jamais existé. Je suis Victoire, et je suis une parcelle de la Vie. Je me rencontre enfin ! De retour chez moi ce soir-là, je prends mon téléphone et je l’appelle : « Allô ! Yohan ? »

Odile

Une maison bien ordinaire Avant de se coucher, Anne cherche au fond de son armoire l’album photos de sa famille. Avec précaution, elle soulève les petits supports cartonnés jaunis par le temps et libère la photo endormie depuis plus d’un demi-siècle. Anne est une vieille dame, ses cheveux gris sont rassemblés en un chignon très soigné, elle est toute menue et son regard est doux. Elle adore écrire. Ses mots sont choisis, ses textes sont intéressants et souvent pleins d’humour. Les mots deviennent de plus en plus les fils précieux qui lui permettent de broder sa vie de vieille dame. L’écriture enrichit son présent et lui permet de conjuguer son passé avec ses souvenirs et son futur avec ses rêves. Le thème de l’atelier d’écriture est « Construisez un récit autobiographique à partir d’une photo de votre enfance ». Doyenne de l’atelier, Anne partage ses écrits chaque mardi matin avec neuf écrivants. Ses écrits surprennent et font sourire parfois les plus jeunes dans le décalage de deux, voire trois générations. Ce matin, l’atelier s’agite autour des diverses photos apportées. Chacun montre sa photo et la commente brièvement. Anne garde la sienne bien cachée au milieu des pages de son cahier et refuse de montrer le petit format carré aux larges bords blancs dentelés. Devant la légère insistance du groupe elle résiste et se justifie avec une pointe de malaise et d’agressivité. - La photo que j’ai choisie est celle de ma famille, une famille très ordinaire. C’est la seule photo que je possède de ma toute petite enfance. Pendant la guerre, le milieu ouvrier et paysan était pauvre, l’appareil photo n’était pas encore un bien personnel très répandu. Cette photo résume toute l’histoire de ma petite enfance. Anne met la main sur son cahier comme pour protéger sa photo des regards trop curieux. - Une photo de famille est facile à nommer mais complexe à raconter, ajoute-t-elle avec un léger soupir. Chacun se met au travail, le crayon à la main, penché sur sa feuille, concentré comme un élève le jour d’une évaluation. Au bout de trente minutes, sans avoir pu tracer un seul mot, envahie par ses émotions, Anne rompt le silence et commence à bégayer : - Je n’y arrive pas. Je suis désolée. Je ne peux rien écrire. Elle pose son crayon, ferme son cahier et le serre contre elle pour tenir fermement sa photo prisonnière. Des décennies se sont écoulées depuis cet instant figé sur cette photo et en laissant surgir ce moment-là de sa petite enfance, Anne se sent submergée par des émotions si vives qu’elle en est déroutée. Pelote de souvenirs, petit fil à tirer et douleur impossible à partager. Elle bredouille quelques mots : - Les noirs sont grisés, les blancs ont perdu de leur clarté. Le menton tremble et une larme perle au coin de ses yeux bleus. Tous les crayons restent bloqués sur les feuilles. La singularité de chaque histoire renforce toujours l’universalité des émotions, des joies, des peines et des traumatismes. Le groupe fait silence, il attend. D’une main tremblante, Anne repose le cahier devant elle sur la table. Elle sait qu’elle ne pourra rien écrire de ce voyage qui remonte le temps jusqu’au seuil de sa mémoire. Elle ne peut dissocier la fascination de ce qu’elle voit imprimé en noir et blanc de ce qui jaillit du plus profond du puits de ses souvenirs. - La fiction m’est plus douce, ajoute-t-elle avec un faible sourire comme pour s’excuser. Mes personnages portent souvent quelques-uns de mes oripeaux, mais je peux les déguiser et les travestir. Dans le récit fictif, je dissimule, je prends, je traque parfois des points de réalité que j’habille de mots choisis pour qu’ils fassent moins mal. Ce que je peux écrire sur cette photo n’est que banalité et c’est une protection trop fragile pour ne pas pleurer. Anne a quatre-vingt-trois ans, elle a déjà travaillé l’introspection, beaucoup parlé de ses ascendants, de sa fratrie, de ses descendants, elle a raconté des rêves les plus étranges et livré des souvenirs les plus intimes, alors pourquoi écrire sur cette photo dite ordinaire l’inhibe et l’agite-t-elle à ce point ? Elle ouvre son cahier lentement, prend délicatement la photo et la pose à l’envers au milieu de la table. - Ce petit carré est une photo « réminiscence ». Je peux vous en faire une simple description. En arrière-plan, on aperçoit les branches d’un noisetier. Au premier plan, on y voit deux grands-parents paternels entourés par deux jeunes parents qui eux-mêmes entourent trois fillettes dont la plus petite est encore dans un landau. Le landau des années quarante, large et profond est posé sur quatre petites roues ridicules. Anne soupire et retrouve un peu de son sourire comme délivrée. - Enfant, je me suis très longtemps réfugiée sous ce noisetier pour lire et rêver. Cette simple évocation fait jaillir quelque chose d’enfoui et d’enfermé dans le corps et dans la tête d’Anne. Des larmes coulent sur sa joue ridée. Elle attrape son crayon, ouvre son cahier et d’une main tremblante écrit : Elles ne sont pas heureuses. - Vous nous avez dit qu’il y avait deux hommes, père et fils et cinq femmes, remarque Paul le plus jeune du groupe. - Sur cette photo, il y a trois générations de femmes, précise Anne en recouvrant le carré blanc de sa main fine et ridée. On sait parler à demi-mot, mais comment laisser le sens glisser dans un écrit pour qu’il puisse continuer à flotter et ne pas s’amarrer définitivement et douloureusement à la feuille blanche ? L’autobiographie et le roman sont des genres très différents. L’un se charge et se plombe de faits réels alors que l’autre s’allège en s’envolant dans l’imaginaire. Tous ont arrêter de tisser les fils de leur histoire et tous écoutent la vieille dame avec ces mots enfouis, tenus secrets. - Sur cette photo, je suis une petite fille de trois ans qui veut comprendre le monde qui l’entoure. J’essaie de construire mon arbre de vie. Je pense que mes grands-parents et mes parents n’ont jamais répondu au pourquoi de leurs jeunes enfants. Mes sœurs et moi devions nous taire à table et laisser les adultes parler entre eux. Ma famille a pris la pose pour cette unique photo et ce matin quelque chose de très douloureux a résonné du fond de ma mémoire. Anne fixe le carré aux bords découpés jaunis par le temps. Elle seule voit la scène. Elle seule voit l’envers du décor. Elle ressent le besoin de décrire ce moment si particulier. - Nous sommes à table. Les deux hommes parlent haut et fort. Ma grand-mère Marthe s’agite pour nous servir, ma mère fait manger ma petite sœur. Marthe est une femme inquiète, elle est un peu comme ces femmes siciliennes vêtues de noir au service des hommes, elle s’assoit peu et s’agite sans cesse dans l’ombre, en arrière-plan. Assise près de ma petite sœur installée dans une chaise haute en bois, ma mère se tait mais reste toute entière attentive à ses trois filles, à leur tenue à table et au contenu de leur assiette. Ma sœur ainée fait la maligne, elle pose sur le bord de son assiette de soupe les lettres de l’alphabet pour écrire des mots. J’aligne soigneusement un maximum de ces petites pâtes pour tracer le mot le plus long du monde. J’appelle ma grand-mère pour qu’elle lise mon mot et je sens son inquiétude car elle ne me répond pas. Ma mère me gronde et me demande fermement de me tenir tranquille. Elle prend ma cuillère et remet toutes mes lettres à tremper. « Mange et tais-toi », me dit-elle. « Je n’ai plus faim », lui rétorquai-je. Je crois que ni ma grand-mère ni ma mère aimaient quand les hommes lèvent le ton ou que les petites filles se montrent trop curieuses. Du bout des doigts, Anne caresse la photo si bien cachée. En levant ses yeux bleus sur les participants toujours attentifs et silencieux, elle explique : - À l’époque, rien de précis ne s’était vraiment révélé et imprimé pour la fillette de trois ans que j’étais. Je ne comprenais rien aux émotions, aux tensions des adultes qui m’entouraient, mais je les ressentais. Je savais que ma grand-mère et ma mère n’étaient pas des femmes heureuses. Jamais elles n’éclataient de rire, jamais elles ne jouaient avec nous. Leur tristesse était en partie due à cette guerre qui engluait et poissait tous les échanges et les relations, mais ce carré blanc familial révèle aussi l’injustice, la peur des pauvres gens qui se taisent et la violence de ceux qui ordonnent. Tout cela était resté là, tapi et intact. Anne montre d’une main sa tête et de l’autre son cœur et rapproche d’elle sa photo toujours retournée. Elle poursuit son histoire d’une voix plus assurée : - Marthe, est une vieille femme, une femme usée par une vie de dur labeur sans joie personnelle ni intimité. Elle sait à peine lire, elle parle peu comme si les mots lui manquaient. Elle et sa belle-fille s’épuisent aux tâches ménagères répétitives : cuisiner, repriser, nettoyer, laver, cuisiner, repriser, nettoyer, laver, éternel recommencement sans reconnaissance. Femmes au foyer, elles veillent et surveillent. Raymond, son mari, est un homme fort et courageux. Son travail de ferronnier ramène le salaire du ménage. À la débauche, il s’arrête au café devant l’église pour boire un ballon de rouge avec ses collègues puis il rentre à vélo, et attend l’heure de la soupe en écoutant la radio. Les allemands ont réquisitionné l’usine et il n’est plus payé. L’horreur des bombardements et l’ombre menaçante de la pauvreté s’insinuent au milieu des rayons chauds du soleil d’été. Les trois générations vivent sous le même toit depuis que Serge, le fils, a perdu son emploi de serrurier et que sa femme n’ayant aucun métier, n’a pu prendre la relève. Ce jour d’Août 1943, Marthe s’est levée tôt pour préparer le repas de famille dominical. Tout le temps du repas, le silence des cinq femmes résonne sur les voix fortes et remplies de colère des deux hommes. Père et fils parlent de boches, de chef collabo, de train bloqué sur les voies, d’usine occupée, d’un chômage qui dure, d’une mobilisation possible. En débarrassant la table, une fourchette tombe sur les genoux du fils. Sous le regard ébahi des trois fillettes, il casse la fourchette en deux ainsi que toutes celles de la table. « Il y en a marre de toutes tes fourchettes dont les dents sont si usées qu’on ne peut plus piquer le moindre morceau de viande » dit-il avec colère et rage. Raymond se lève et bouscule légèrement Marthe qui recule. Les deux hommes quittent la table pour aller fumer leurs cigarettes papier maïs sous le porche devant la maison. Anne s’interrompt un instant, les yeux fixés sur ce carré blanc, elle ne peut cacher la gravité de ces moments et l’émotion qui la saisit encore. - Dans le silence d’une modeste cuisine, deux femmes débarassent la table, font la vaisselle et nettoient le fourneau. Trois fillettes attendent sagement le moment où leur mère les habillera de leur robe du dimanche, attachera le ruban brodé sur leurs cheveux et glissera leurs petits pieds dans les chaussures de toile fraichement blanchies. Monsieur de Latouche, le propriétaire du petit château en bordure de Loire, vient acheter des œufs frais, il a promis de prendre une photo de la famille. Anne pose avec délicatesse sa main sur ce carré blanc. Le regard baissé, tout son esprit semble traversé par des questionnements que révèle cette simple photo. - J’aurais pu écrire : Août 1943, une gentille famille ; mais le « je » narratif m’était impossible à utiliser car je dois me protéger des fantômes et je ne veux pas revivre cette journée avec eux. Les femmes pauvres, sans éducation ni métier, craignaient la force et l’autorité de leurs hommes. Toute mon enfance, j’ai constaté que l’autorité était du côté masculin et l’obéissance du côté féminin. Mon grand-père et mon père n’étaient peut-être pas des hommes violents physiquement mais ils exigeaient violemment de leur femme et de leurs filles une conduite irréprochable, obéissante et silencieuse. Deux générations de femmes ont travaillé sans rien dire pour qu’une fillette de trois ans décide ce jour-là d’apprendre à lire tous les mots qu’ils soient courts ou qu’ils soient les plus longs du monde. Deux générations de femmes, que nous aimions, se sont sacrifiées pour que trois gamines engrangent tous ces mots qui ont coloré leur vie et qui leur ont permis de se tenir debout aux côtés des hommes, sans peur. Un sourire accentue les rides au coin de ses yeux bleus. Avec ses rides dites du bonheur, Anne vient de partager un peu de cet intime qui souvent frôle l’indicible. Lentement, elle retourne sa photo. Chacun découvre alors les branches d’un noisetier, les grands-parents, les parents, deux fillettes et au centre de la photo le fameux landau ridicule comme elle l’avait elle-même appelé. - Anne, pourquoi n’êtes-vous pas sur la photo ? - Tu es jeune Paul, tu n’as jamais joué avec les images d’Epinal. Dans ces images les enfants s’amusaient à chercher quelque chose de caché dans le dessin. Pour mieux regarder, Paul prend la photo dans ses mains. - Là, je vois une petite chaussure blanche cachée dans les branches du noisetier. Anne éclate de rire. - Ce jour-là, malgré la fessée et toutes les menaces paternelles, j’ai refusé de poser pour la photo. Un caprice d’enfant est souvent la mise en acte de ce qui ne peut se dire. Cette petite tache blanche au milieu du gris et du noir du noisetier est la trace de ce souvenir qui reste accroché au plus profond de moi. La photo d’Anne passe de main en main, puis elle la range avec soin au milieu des pages de son cahier d’écriture. - Il y a quatre-vingts ans, quelque chose m’a marqué au-delà de ce que je pouvais comprendre et, depuis, je reste fascinée par ces petites lettres alignées sur le bord de mon assiette. Je réalise aujourd’hui que le caprice de la petite fille que j’étais est le creuset dans lequel je plonge ma plume pour tisser la trame de mes émotions sur un carré blanc.

Annick

Quatre temps forts ont été animés par Laurence et Jean-François (les 16 et 23 mars) sous la forme d’ateliers d’écriture poétique et deux soirées lecture de textes par Pascale (les 22 et 23 mars). Ces ateliers « hors les murs » ont permis de faire partager des instants de création expressive et d'émotions vives. Ils auront permis de mieux faire connaître notre association auprès des élus et du public. La presse s’en est faite l’écho.

Ce partenariat avec la commune de Lanton en appellera d’autres sous des formes variées et auprès d’autres associations culturelles ou organismes d’utilité publique. Prochains rendez-vous en juin 2024 avec le « Café-jardin de Lanton » et à l’automne avec la Ligue contre le cancer dans le cadre du mois « Octobre rose ».

Textes écrits et lus par les participantes

La danse des voiliers

Couchés sur le sable, immobiles, ils attendent d’être enfin délivrés. Accrochés aux corps-morts, les bouts se tendent. Heureuses, les drisses cliquètent, et les voiliers réveillés se mettent à danser.

Ma crevette

Le capitaine a la raie au milieu. Le merlan ne l’a pas raté, tiens ! Il se sent ridicule, lui, bien dans le moule, qui ne se fait jamais remarquer d’ordinaire. Il a l’air d’un maquereau, coiffé comme ça. Il va être la risée des morues qui tournent en rond dans le marché comme des poissons rouges dans un bocal. Il s’efforce de les ignorer, elles ont un QI d’huîtres. Entre les bancs des poissonniers, on est serré comme des sardines. Comment va-t-il la retrouver ? Ah, la voilà, elle sort du bar, royale comme à son habitude. Il en est tout impressionné. Il lui tend son bouquet en lui disant timidement : « bonjour, Lisette, ma crevette ».

La mer dans la main

« Regarde, la mer tient dans ma main. » disait Grand-père pantalons relevés sur les mollets. Ses pieds de géant s’enfonçaient dans le sable que recouvrait régulièrement le va et vient de l’eau. Il ouvrait alors sa large paume et l’enfant accourait en faisant crisser le sable, la main en visière. Son émerveillement puisait alors dans cette minuscule flaque d’eau salée où se débattaient une ou deux crevettes qu’une fine algue verte ligotait. Parfois s’invitait un petit crabe prêt à en découdre ou bien un fragile coquillage nacré arraché à l’or du sable. Un jour le vieil homme avait glissé au creux de sa main une minuscule étoile de mer orangée et l’enfermant entre ses doigts d’où s’échappait un filet d’eau brillante avait dit en riant « oh, mais qu’est-ce qui me chatouille comme ça ? Voyons ! » Longtemps l’enfant avait cru que l’étoile était tombée du ciel pour s’installer sur la Terre, voyager un peu et avait trouvé le bonheur entre ces trois rochers à demi submergés, coiffés d’algues brunes et visqueuses. Même plus tard, à la relève des casiers à homards recouverts de grosses étoiles voraces, jurant, gueulant que ces bestioles resteront une plaie à tout jamais, il gardera la vive certitude presque douloureuse que le ciel et la terre se confondent intimement. Cet enfant breton était mon père et aujourd’hui j’ai puisé de l’eau au même rivage et ouvert ma main. Quelle histoire ont lu mes petit-fils au creux de ma paume dégoulinante salie de particules sombres ?

Seuls dans un monde parallèle

Nous avions passé une première nuit enchanteresse à observer les étoiles au son des clapotis de la mer qui venait s’échouer sur les rochers affleurants. Alors que le soleil se levait inexorablement sur l’horizon, je contemplais le rivage qui rétrécissait, laissant derrière nous le lagon et son épave habillée de coraux et coquillages, l’île n’ayant bientôt plus l’apparence que d’un rocher au milieu de l’étendue bleue infinie. Nous étions à présent seuls au milieu de la grande bleue, seuls en apparence car un monde parallèle existait sous la coque du voilier, mystérieux, merveilleux et plein de promesses.

Puis, aussi vite qu’elle était arrivée, la tempête s’arrête.

Je grelotte encore de froid et de peur. Le vent a chassé les nuages. La lumière m’éblouit. Les vagues se sont aplanies. Les goélands reprennent leur ballet dans le sillage moussant. Les passagers hagards se redressent. Les matelots retendent les drisses.

Au milieu des algues qui tapissent le pont, un scintillement attire mon regard. La tempête m’a laissé en cadeau un éclat de nacre. Je m'appuie au bastingage. La mer d’huile reflète le dégradé émergeant. L’air vibrant m’enveloppe et offre à mon regard enchanté, la côte accueillante.

LA Grâce

Texte 1

Gracieuse gambadait gaiement. Elle devait son nom à son allure vive, la ligne gracile de son corps élancé, son pelage soyeux si doux au toucher. Mais tout cela est terminé, remisé, rangé, oublié. C'est même tout le contraire. Gracieuse est maintenant trapue, lourde, pataude dans ses mouvements. Elle ne peut plus sautiller et gambader, elle se déplace lentement, avec gravité et dignité. La gardienne qui veille sur elle l'attend à la barrière comme chaque soir pour rejoindre son abri. Elle regarde la vieille ponette traverser le pré, et se sent touchée par la grâce qui émane toujours de sa protégée malgré les années.

Texte 2

Ses parents l’avaient prénommée Grâce, ils pensaient que ça la définirait: elle serait gracieuse à l’intérieur comme à l’extérieur. C’était trop demander à la providence : la nature n’exhaussa que la moitié de ce vœu. Grâce était la bonté personnifiée, elle était douce, généreuse, bienveillante mais son apparence physique contrastait avec tant de bonté d’âme : on ne peut pas dire qu’elle était laide, au moins aurait-on eu de quoi dire, non, elle était quelconque, les traits sans charme, le corps sans formes qui semblait s’excuser d’être né femme, ses cheveux étaient ternes et raides, tombant lourdement sur ses épaules, elle n’était ni grande, ni petite, elle était... Cependant, sa beauté intérieure était tellement éclatante, que cette « moitié » de grâce l’emportait largement pour en faire une personne magnifique, unique, bien nommée.

Texte 3

La silhouette gracile apparaît derrière le rideau de velours rouge. Le poignet et les doigts suspendus dans l'infini. Le port de tête aérien couronné d'un chignon perlé. La cheville enlacée d'un satin rose. Le pied en apesanteur sur sa pointe. Le buste élancé vers les notes de violon. La corolle de tulle s'ouvre dans une arabesque. Tu t'envoles au dessus des planches, petite fée d'un conte. Tu illumines de ta grâce la scène, petit rat d'Opéra.

juin 2024

Le groupe composé de Vessela, Martine B., Frédérique et Martine M. sous la baguette magique de Pascale a ensoleillé le Café-jardin de Lanton. Les textes déclamés ont enchanté les spectateurs de passage par la qualité de la mise en voix et la mise en scène des récits

Une fois encore la magie s'est opérée entre les lectrices et le public prouvant s'il en était besoin encore que les mots peuvent prendre leur envol dans des lieux les plus improbables.

Galerie

Galerie

octobre 2024

Les 5 lectrices (Martine M. ; Martine B. ; Vessela ; Corinne et Frédérique) ont ravi le public venu nombreux par leur présence thâtrale et la qualité de leur lecture. Tous les textes avaient été écrits dans le cadre des ateliers d'écriture animés par Jean-François le mardi.

Galerie

Textes lus au Café Jardin de Lanton

Adrien est tout excité en rentrant de l’école ; cela ne lui ressemble pas, d’habitude les journées lui paraissent INTER….MINABLES mais aujourd’hui, Mademoiselle Rose, sa maîtresse, les a emmenés dans une sacré aventure : un jardin EXTRAORDINAIRE peuplé de drôles de créatures. Il y avait des citrouilles ÉNORMES. Attiré par leur belle couleur orange, Adrien se pencha pour en toucher une mais celle-ci recula d’un bond : - « Ne me touche pas ; je dois me préparer ; ce soir, je me transforme en carrosse pour transporter une princesse et ce n’est pas une mince affaire, crois-moi ! » - « Une princesse, tu connais une princesse ? Et...je pourrais être son prince ? - « Elle est déjà promise à un grand prince mais je ne peux pas t’en dire plus ; c’est TOP secret. » Adrien ne dit plus rien mais il est déterminé à en savoir plus quand tout à coup un cri l’alerte ; un drôle de chat avec de grandes bottes à ses pattes file à tout allure puis s’arrête net ; devant lui, un petit rat, pétrifié, cherche où se cacher. Adrien bondit pour faire fuir le chat botté. - « Ouf, merci, j’ai eu tellement peur. Comment t’appelles-tu ? - « Adrien et toi, tu es… » - « Ratatouille, c’est mon nom. Qu’est-ce que je peux faire pour te remercier ? Une bonne ratatouille te ferait-il plaisir ? » L’odeur du plat commence à chatouiller les narines d’Adrien, son estomac fait de drôles de bruits ; soudain il entend : - « Adrien, à table, c’est l’heure de manger. » Il ouvre les yeux… il n’en revient pas, il s’est endormi dans sa petite cabane au fond du jardin. Il se précipite dans la cuisine. Pour le dîner, sa maman a préparé pour toute la famille un repas incroyable : soupe à la citrouille, citrouille farcie à la ratatouille, tarte à la citrouille ! Hum ! Quel délice ! Demain, il en aura des choses à raconter à Mademoiselle Rose !

Claire

Comme par enchantement l’été indien envahit mon jardin !! Ici l’automne explose en couleurs. Tout flamboie, s’embrase autour de moi. Rouge les mille églantines, Orange les courges qu’entre les larges feuilles vertes je devine. Un tapis jaune le gingko étale en douceur, Invitation à la flânerie et à la lenteur. Là-bas, bien au chaud sous leur labyrinthe de dentelle, Les voici enfin lumineuses, généreuses, presque irréelles. Émerveillement garanti aux douze coups de minuit !

Aurélie

To be or butternut to be… C’est un peu court-je na sais qu’ajouter. Mais si je reste sans voix Si trac m’envahit Si trouille me submerge Comment vous parlerai-je de celle de Cendrillon ? Un petit autobus bien rond Qui fait le transport en commun des graines de l’apéro. Vous les avez goûtées, grillées au four ? Arrimée au grillage, Où on la confondait parfois avec le feu orange du croisement, Elle se pavanait devant les concombres verts de jalousie. Elle n’a pas vu arriver les passagers clandestins, Rampants, baveux et cornus, Qui l’ont mise au pillage. De mon histoire il ne restera qu’un morceau minuscule de cucurbitacée Pas plus gros qu’un poti-marron.

Martine Mazure

TEXTES LUS AU CAFE JARDIN DE LANTON

Il était une fois une courgette qui voulait devenir citrouille. « courgeons, courgeons « s’écriait-elle à tout bout de champ. Carottes, navets et poireaux se fendaient la poire de la voir courgir ainsi en tous sens, d’autant qu’avec ses allures de tuyau d’arrosage, elle n’avait aucune chance de s’arrondir comme la citrouille. Celle-ci la regardait avec dédain, exposant ses rondeurs cucurbitacées, d’un orangé vif et brillant. Cette belle courge qui pesait 20 kgs bon poids faisait beaucoup d’envieux. Les potimarrons, butternut et autres potirons faisaient pâle figure à ses côtés dans le potager, cependant elles arguaient de l’excellence de leurs bonnes graines oléagineuses. Cette citrouille avait visiblement été boostée aux engrais, elle pouvait toujours faire sa belle, elle finirait découpée en lanterne par de petites mains malhabiles pour la Toussaint. Certes elle illuminerait l’entrée de la maison, mais ses qualités gustatives finiraient sans doute par pourrir. Notre pauvre courgette continuait à courgir, courgir….elle épaississait quelque peu, mais ressemblait toujours à un spaghetti. Elle se rendit compte un jour que le jardinier la traitait avec beaucoup d’amour et que jour après jour, il la regardait avec fierté. La citrouille perdait de son éclat, ayant atteint sa pleine maturité depuis quelques temps déjà. Lors de la fête du potager, la courgette fut mise à l’honneur . Elle réalisa alors que rien ne sert de courgir, il suffit avec amour d’être cultivée.

Cécile

Dans le jardin de Minouche Comme tous les mercredis Edwige accompagnait sa grand-mère Minouche dans son potager. La petite fille attendait ce moment avec impatience, elle n’avait pas le droit de s’y rendre seule. Minouche lui avait expliqué qu’il était dangereux de s’aventurer seule sur le petit pont de bois, elle avait aussi ajouté, avec un petit sourire au coin des yeux, qu’Edwige ne connaissait pas la formule magique pour demander aux fées de débloquer la serrure de la cabane. L’enfant avait insisté pour que sa grand- mère lui apprenne ces mots magiques, mais cette dernière s’était contentée de lui tendre un papier plein d’écritures « Minouche, tu sais bien que je ne sais pas lire, enfin pas encore ! » « Alors, tu devras attendre et apprendre, l’école c’est fait pour ça » La grand-mère et la petite fille entrèrent dans le potager, et Edwige se précipita dans la cabane en bois que Minouche venait d’ouvrir en marmonnant. A l’intérieur, l’enfant prit une grande inspiration et sembla se délecter des parfums de menthe, de romarin et de thym qui séchaient en bouquets accrochés à une poutre. Dans un angle, un nain en céramique était couché dans une cagette, de vieux chiffons en guise de matelas. Edwige s’empara prestement de la figurine : « Bonjour Arthur, tu as bien dormi ? » Elle sortie et s’apprêtait à placer le gnome au bonnet rouge sur une souche, quand elle remarqua une forme orange, qui ressemblait au coussin de yoga de sa grand-mère : « Minouche, c’est quoi ? » « C’est une citrouille, mais il faut attendre, elle doit encore grossir. » « Ça c’est sûr, elle va même beaucoup grossir » répliqua la petite fille d’un air entendu. Edwige plaça alors le nain devant la courge et lui déclara : « Tu vois Arthur, bientôt ici nous aurons un carrosse » La formule magique qu’il faut marmonner aux fées à l’automne : Tu me fous la frousse citrouille J’en ai six des trouilles : Les tapouilles, les clés à douille Les fripouilles, les embrouilles Les hommes- grenouille et les andouilles (La suite est facultative pour les enfants, mais indispensable pour les adultes si vous souhaitez vraiment que la serrure se débloque) Alors avant que je ne parte en couille Citrouille je t’occis dans ma tambouille !

Catherine

La citrouille qui avait la trouille... Chaque année, la compétition est féroce au potager. D'abord il y a Tonton Jacques qui peaufine son costume de corsaire ventripotent et se pratique à brûler d'un feu 'bougie d'intérieur' particulièrement maléfique. Puis Lisa, sa cousine divine, travaille son personnage depuis des mois. Boursouflée à souhaits, elle se pâme dans un feuillage inspiration "été indien". Elle sera ce soir la plus belle des boîtes à surprises, sous sa calotte découpée avec amour se cachent déjà 1000 et une merveilles fondantes, pétillantes et sucrées. - De quoi attirer les bouches les plus voraces du quartier ! se dit Tibout en frissonnant. Quand a Grand-père Georges il a, cette année encore, accepté de se faire cuire au court-bouillon pour la préparation des tartelettes magiques. Il ne reste plus que Gigi, sa tata farcie, qui a son grand désespoir, lui a piqué son idée de citrouille-vomi avec sa bouche dégoulinante de chair effilochée gluante. L'effet est tel qu'il en a le cœur tout ratatiné ! Tibout en est là de ses réflexions lorsqu'une petite coccinelle se plante devant lui et prend racine. D'un air amusé, elle demande : Pourquoi tu caches tes yeux ? Tu as peur, petite citrouille ? - Ouille ! pense la citrouille, en plein dans le mille. Ma chair si tendre ne résistera pas aux attaques de ces petits monstres, je vais me prendre une bonne raclée ce soir. - Et bien je ne les aies pas encore dessiné mes yeux ! répond courageusement Tibout. Je n'ai pas trouvé de crayon voilà tout ! Mais prépare toi petite coccinelle...tu vas avoir à faire au plus terrible monstre méchant de tout le potager ! - hihi, mais tu ne fais pas du tout peur, tu es juste un... riquiqui ! La citrouille rougit de honte comme une tomate. (ce qui n'arrange rien à sa situation). Et la coccinelle d'ajouter : - J'aimerais te faire un bisou, tu es si mignonne ! La citrouille en reste bouche bée, (déjà qu'elle n'y voit rien, voyez-vous) C'est alors que sans prévenir la coccinelle soulève son nouvel ami dans les airs et le bombarde de baisers 'rouge à lèvres' totalement in-dé-lé-biles. Et c'est ainsi que Tibout, la citrouille qui avait la trouille de ne pas faire assez peur, se transforma en citrouille à bisous et fit fureur ! Tout de baisers vêtus, le cucurbitacé fit le bonheur des plus douces abeilles, libellules, et araignées du quartier. La soirée fut un succès !

Emilie

TEXTES LUS AU CAFE JARDIN DE LANTON